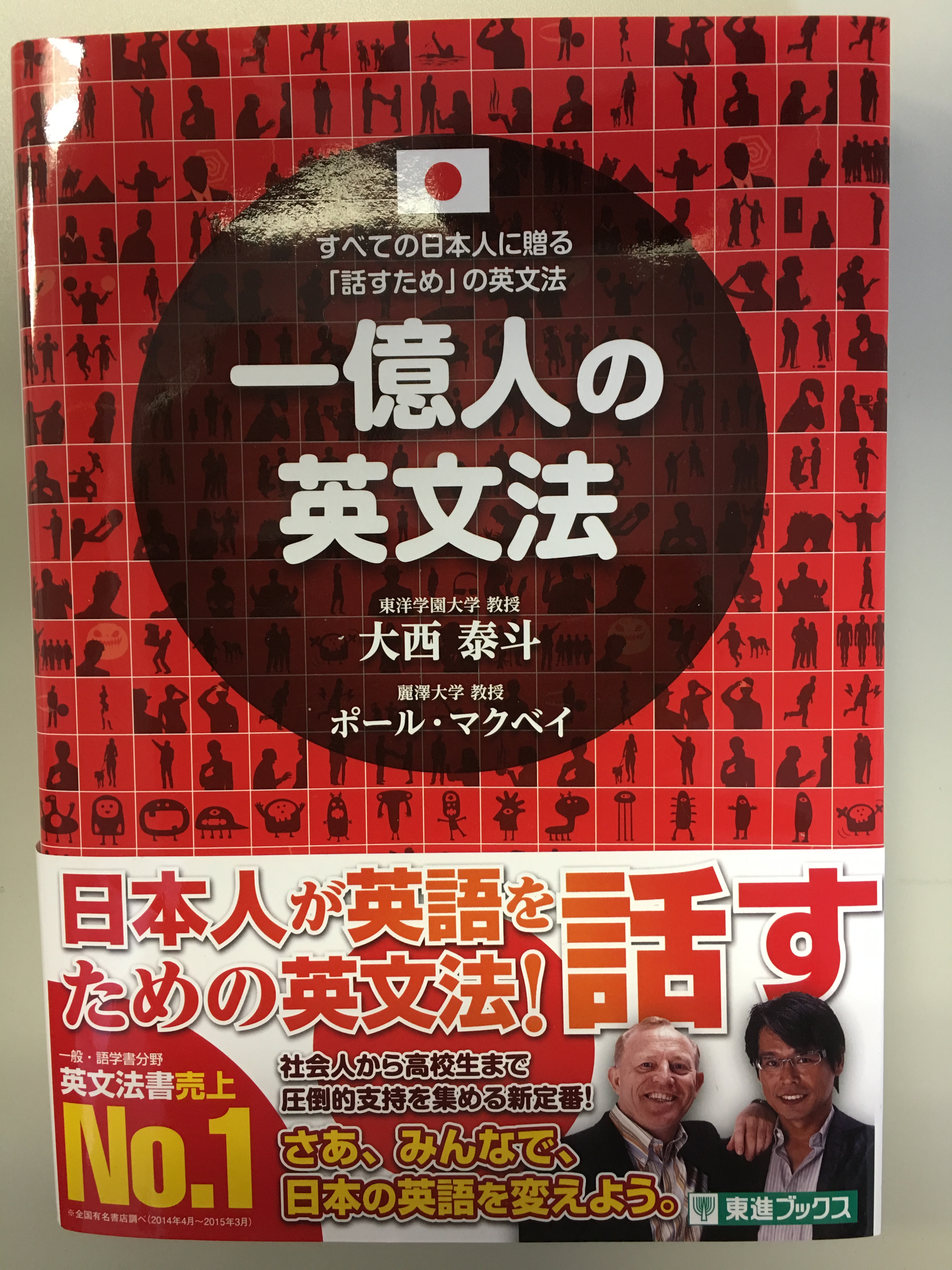

私は英会話教室に入って進められたEvineさんの英文法の本を購入する前に、買っていた本があります。

とても分かり易く書いているのですが、分厚さと量の多さから途中で読むのを止めてしまいました。

>その時の記事はこちら

その時の状態は本を見てて少し苦痛に感じてしまったのですが、・・・

でも前に紹介したEvineさんの英文法の本を見た後、改めて読んでみると、この本の良さがとてもわかりました。

基本的には中学レベルの英文法を理解した上で読むと、すんなり取り込みやすいようです。

※そういう意味ではEvineさんの本はやっぱり素晴らしいと私は思ってます。

分厚いですが、その理由はイラストがたくさん使われているからです。

そして難しい説明は基本的にはありません。(文字数は多いですが。)

この本の特徴は人が話す時、単語や文をどうやって使うのか、その意味をまず「イメージ」する。

それをそのまま利用する、という形で英文法を覚えていくような方法です。

人と人が話すとき、

「状態を見たり、感情が入ればこんな言い方になるでしょ。」

という事を先にイメージして、その言い方で話す。

これが英会話としてシンプルだし大事と言っています。

イラストが多いのは、このイメージを掴むための状態を表すためのようです。

著者の大西泰斗さんは話すための英文法を知れば、リスニングも読解力もあがると言っています。

でも、イメージすること自体が難しいような気がしませんか?

英語の文法もそんなに理解していないのに、先にイメージするのって難しいと思いませんか?

それは頭の中で、そう思っているだけです。

普段、私たちは日本語で話す時、先にイメージして話しているはずです。

この写真を見て日本語で何て言いますか?

「彼女はりんごを食べたことがあります。」

とは言わないと思います。

普通は、

「彼女はりんごを食べています。」

と言うと思います。

つまり現在進行形ですね。

英語では、

She is eating an apple.

です。

これが「彼女はりんごを食べたことがあります。」とイメージしたら、

She has ever eaten an apple.

です。

現在完了の経験ですね。

言葉を話すときは先にイメージして話すのがむしろ普通です。

それを私達は日本語で無意識にやっています。

英語でもイメージした後に、そこに当てはまる簡単な英文法を引き出して、後は話せば良いということをこの本は言っています。

この本の40ページ目に、このような例が記載されています。

a)There is an apple on the table.

(りんごがテーブルの上にある)

b) There is a mosquito on the ceiling.

(蚊が天井にいる)

c) Matsudo is on the Joban line.

(松戸は常磐線沿いにある)

d) Spiders live on flies.

(蜘蛛はハエを食べて生きている)

e) He has a lot of fun things on his mind.

(彼にはたくさんの悩みがある)

f) On hearing the news,he ran to tell all his family.

(ニュースを聞くとすぐに、彼は家族に知らせに走った)

前置詞の「 on 」を取り上げています。

a)は、基本の使い方でテーブルに「置く」。

b)は、天井に「接触」。

c)は、常磐線の「線上」。

d)は、蜘蛛の生活をハエが「支えている」。

e)は、悩みが精神を押している「圧力」。

f)は、すぐに~したという出来事の「接触」。

状況をイメージして「 on 」の使い方を理解する、という考え方です。

一見すると難しそうに捉えがちですが、そんなことはありません。

順を追った説明と図解を見るとイメージは出来ると思います。

ただ思ったのは、この本は中学レベルの英文法をわかっていないと、ちょっと重いのではないでしょうか。

私はそうでした。

本の冒頭に書いてありますが、「中学校卒業程度の英語力があれば大丈夫です」とあります。

しかし私は全く忘れていたので、最初は途中で読むのを止めてしまいました。

その後、Evineさんの本を読んで基礎が出来たので、ようやく取り込むことが出来ました。

なので、私と同様の方には最初の本としてはちょっとハードルが高いと思います。

でも実用書として大変おススメなのは間違いありません。

この本は高校の授業で採用するところもあり、実際に「筑波大付属高校」「麻布高校」で使用されています。

私が思ったのは、

「自分が高校生の時にこういう本があったらよかったのにな」

と思いました。

今、中学校の娘が3年生でこれから受験準備に入るので、丁度勉強に良いのでは?と思いました。

が、受験英語はやっぱりこれとは違うようですし、それに余計なことをして迷わせてはいけないと思ったので今は黙っておくことにしました。

そして高校に入ったら、おススメの本としてプレゼントすることにします。